पृथ्वी के चुम्बकीय मंडल मैग्नेटोस्फीयर (Magnetosphere) अर्थात् पृथ्वी से सटे प्लाज्मा पर्यावरण में स्थित विद्युत् क्षेत्र के ढाँचों के अध्ययन के लिए भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान (Indian Institute of Geomagnetism) के वैज्ञानिकों ने एक एक-आयामी (one-dimensional) द्रव अनुकरण संहिता (fluid simulation code) तैयार की है। यह संहिता भविष्य में अन्तरिक्ष अभियानों की योजना में लाभकारी होगी।

मैग्नेटोस्फीयर क्या है? (What is Magnetosphere)

मैग्नेटोस्फीयर (Magnetosphere) पृथ्वी के चारों फैला वह क्षेत्र है जिसमें पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का विशेष प्रभाव रहता है। सौरमंडल के अन्य ग्रहों में भी इस प्रकार के चुम्बकीय मंडल होते हैं, किन्तु चट्टान से बने सभी ग्रहों में पृथ्वी का चुम्बकीय मंडल (मैग्नेटोस्फीयर-Magnetosphere) सबसे प्रबल होता है।

ग्रहों की वह दूरी जहाँ मैग्नेटोस्फीयर (Magnetosphere) सौर वायु दबाव को झेल सकता है, चैपमैन-फेरारो दूरी कहलाती है। इसे सूत्र द्वारा उपयोगी रूप से मॉडल किया जाता है जिसमें Rp ग्रह की त्रिज्या को दर्शाता है, Bsurf भूमध्य रेखा पर ग्रह की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, और Vsw सौर वायु के वेग को दर्शाता है –

महत्त्व

पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन 1600 में शुरू हुआ, जब विलियम गिल्बर्ट ने पाया कि पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र एक टेरेला, एक छोटे, चुंबकीय क्षेत्र जैसा दिखता है। मैग्नेटोस्फीयर सौर एवं ब्रह्मांडीय कण विकिरण से हमारी रक्षा करता है। साथ ही यह सौर पवनों से वायुमंडल में होने वाले अपक्षय से भी हमें बचाता है।

मैग्नेटोस्फीयर की उत्पत्ति (Formation of Magnetosphere)

- पृथ्वी के बाहरी भाग में स्थित सतह के बहुत नीचे पाए जाने वाले आवेशित एवं पिघले हुए लोहे के संवहन से मैग्नेटोस्फीयर की उत्पत्ति होती है।

- सूर्य से लगातार आने वाले सौर पवन हमारे चुम्बकीय क्षेत्र के सूर्योन्मुखी भाग पर दबाव डालते हैं।

- चुम्बकीय क्षेत्र का यह सूर्योन्मुखी भाग पृथ्वी की त्रिज्या से छह से लेकर दस गुनी दूरी तक फैला हुआ है।

- मैग्नेटोस्फीयर का वह भाग जो सूर्यविमुख होता है वह एक विशाल चुम्बकीय पुच्छ (Magnetotail) की तरह दूर तक फैला हुआ होता है। इसकी लम्बाई एक जैसी नहीं रहती है और यह पृथ्वी की त्रिज्या के सैंकड़ों गुना तक आगे जाता है और यहाँ तक कि चंद्रमा के परिक्रमा कक्ष से भी बहुत दूर निकल जाता है।

मैग्नेटोस्फीयर का अध्ययन (Study of Magnetosphere)

- हमारे अन्तरिक्षीय परिवेश को समझने के लिए पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर को समझना आवश्यक होता है. इसके अध्ययन से हम लोग पूरे ब्रह्मांड में अन्तरिक्ष की जो प्रकृति होती है उसको बेहतर ढंग से जान पायेंगे।

- इससे हमें अन्तरिक्षीय मौसम को भी समझने में सहायता मिलेगी. विदित हो कि हमारे ढेर सारे अन्तरिक्षयान चुम्बकीय क्षेत्र में विचरण करते हैं। मैग्नेटोस्फीयर (magnetosphere) की गतिविधियों से इन अन्तरिक्षयानों और संचार प्रणालियों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मैग्नेटोस्फीयर की सम्यक जानकारी से इन दुष्प्रभावों से बचने के उपाय ढूँढने में सहायता मिलेगी।

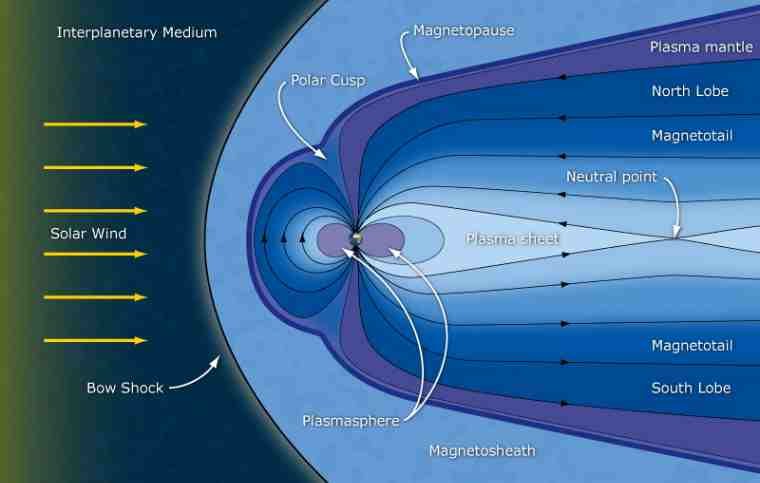

मैग्नेटोस्फीयर की संरचना (Structure of Magnetosphere)

1. धनुष झटका

बो शॉक मैग्नेटोस्फीयर की सबसे बाहरी परत बनाता है, मैग्नेटोस्फीयर और परिवेशी माध्यम के बीच की सीमा। तारों के लिए, यह आमतौर पर तारकीय हवा और अंतरतारकीय माध्यम के बीच की सीमा होती है। ग्रहों के लिए, मैग्नेटोपॉज़ के पास पहुँचने पर सौर हवा की गति कम हो जाती है।

2. मैग्नेटोशीथ

मैग्नेटोशीथ मैग्नेटोस्फीयर का वह क्षेत्र है जो बो शॉक और मैग्नेटोपॉज़ के बीच स्थित है। यह मुख्य रूप से शॉक्ड सोलर विंड से बनता है, हालांकि इसमें मैग्नेटोस्फीयर से थोड़ी मात्रा में प्लाज़्मा होता है। यह सौर वायु गैस के संग्रह के कारण होता है जो प्रभावी रूप से थर्मलाइज़ेशन से गुज़रा है।

3. मैग्नेटोपॉज़

मैग्नेटोपॉज़ मैग्नेटोस्फीयर का वह क्षेत्र है जहाँ ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र से दबाव सौर हवा से दबाव के साथ संतुलित होता है। यह मैग्नेटोशीथ से आघातित सौर हवा का वस्तु के चुंबकीय क्षेत्र और मैग्नेटोस्फीयर से प्लाज्मा के साथ अभिसरण है। चूँकि इस अभिसरण के दोनों ओर चुम्बकीय प्लाज्मा होता है, इसलिए उनके बीच की अंतःक्रियाएँ जटिल होती हैं।

4. मैग्नेटोटेल

संपीड़ित चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत मैग्नेटोटेल है, जहां मैग्नेटोस्फीयर खगोलीय वस्तु से बहुत आगे तक फैला हुआ है। इसमें दो लोब होते हैं, जिन्हें उत्तरी और दक्षिणी टेल लोब कहा जाता है। उत्तरी टेल लोब में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ वस्तु की ओर इशारा करती हैं जबकि दक्षिणी टेल लोब में वे दूर की ओर इशारा करती हैं। टेल लोब लगभग खाली होते हैं, जिनमें कुछ आवेशित कण सौर हवा के प्रवाह का विरोध करते हैं।

5. पृथ्वी का चुम्बकीयमंडल

पृथ्वी की भूमध्य रेखा के ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लगभग क्षैतिज हो जाती हैं, फिर उच्च अक्षांशों पर पुनः जुड़ने के लिए वापस आ जाती हैं। हालांकि, अधिक ऊंचाई पर, चुंबकीय क्षेत्र सौर हवा और उसके सौर चुंबकीय क्षेत्र के कारण काफी विकृत हो जाता है। पृथ्वी के दिन के समय, चुंबकीय क्षेत्र सौर हवा द्वारा लगभग 65,000 किलोमीटर (40,000 मील) की दूरी तक काफी संकुचित हो जाता है।

पृथ्वी का बो शॉक लगभग 17 किलोमीटर (11 मील) मोटा है और पृथ्वी से लगभग 90,000 किलोमीटर (56,000 मील) दूर स्थित है। मैग्नेटोपॉज़ पृथ्वी की सतह से कई सौ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। नासा के वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि पृथ्वी का मैग्नेटोटेल दिन और रात के पक्ष के बीच संभावित अंतर पैदा करके चंद्रमा पर “धूल के तूफान” का कारण बन सकता है।